以前から、ちょっと気になっていたんですが

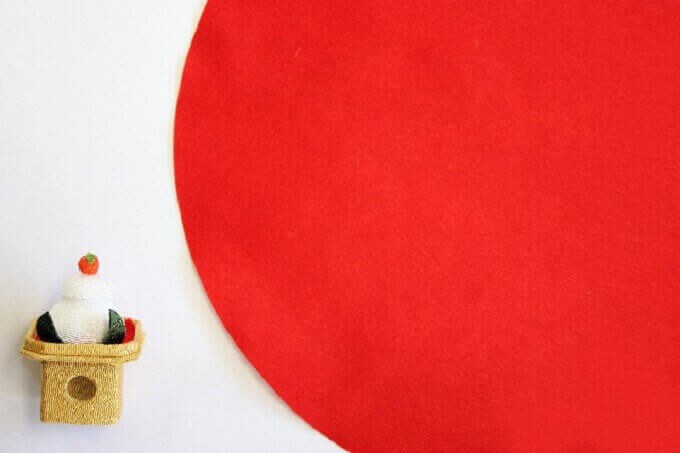

「鏡餅」ってありますよね?あのお正月に飾るあれです。

でも、これってどういった意味があるんでしょう?

いつまで飾っていればいいんでしょう?

ていうか、鏡餅とは一体何者なんでしょうか?

今回は鏡餅について調べてみました。

あまり知られていない鏡餅の由来

年神様と鏡餅

鏡餅ってお正月を祝って飾るようなイメージがありませんか?

ですが本来は神様を迎える為のお供え物なんです。

日本にはお正月に「年神様が家に来る」と言い伝えられています。

年神様とは、五穀(米・豆・粟・黍・稗)の神様なんですが、

その時に神様を迎えるお供え物として鏡餅が飾られていました。

鏡餅って丸くて二枚に重ねたものですが、

丸い形は「円満」を、二枚重ねるのは「重ね重ね」を意味します。

つまり、「円満に年を重ねる」と言う意味になります。

又、古来より神器として大切にされてきた鏡の形に似ていることから

鏡餅と言われるようになったとか。

鏡餅の歴史

鏡餅は平安時代にはすでにあったと言われています。

鏡餅が現在のように備えられるようになったのは室町時代から。

家に床の間が作られたのがこの時代で、

床の間には甲冑を飾りそれと一緒に

鏡餅を飾るようになったらしいです。

スポンサーリンク

鏡餅を飾る期間

鏡餅を飾り始めるのは・・・

『12月28日』が最適とされています。

「八」が末広がりだからだとか。

『12月29日』に飾るのは「九」が苦しむをイメージするので

避けられることが多いようです。

『12月30日』はキリがいいので悪くないとされています。

『12月31日』は宗教にもよりますが

「誠意に欠ける」「葬儀の飾り方を連想する」などの理由により、

「一夜飾り」「一夜餅」として避けられています。

やはり『12月28日』が最適と思われます。

鏡餅はいつ食べるの?

年神様がおられる松の内の間

つまり1月11日の鏡開きの日が過ぎれば

「鏡開き」を行い、お餅を食べます。

注意したいことはお餅を刃物などで切らないこと。

刃物は切腹を意味するらしい。

だから末広がりを意味する「開く」(分解)をするそうです。

松の内が終わっても飾ったままにしないで

下げたほうがよいでしょう。

年神様のお供え物である鏡餅には魂が宿っているとされ、

鏡餅を食べる事で神様の力を少し分けてもらえるとされていて

「1年間、家庭円満や無病息災を願い、祝福や恩恵を受けられる」

とされているんです。

鏡餅は、「お供え」「開く」「食べる」をしてこそ

意味があるんですね。

松の内が終われば早く食べないと

何か損した気分になっちゃいますよね?(私だけか?)

ちなみに、鏡餅を飾る場は『床の間』が一般的ですが、

床の間がない場合は玄関のげた箱の上や

客間の棚でも問題ないみたいですね。

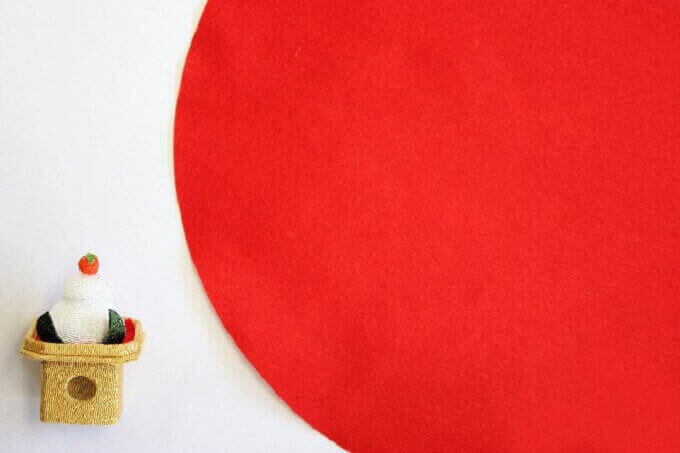

鏡餅の飾りには意味がある

出典:http://www.health.ne.jp/library/5000/w5000311.html

地方によっては違いがありますが、

一般的な飾り方と意味をご説明いたします。

・お餅の上に飾られる「橙(だいだい)」

・紅白で垂れ下がっている「御幣(ごへい)」

・お餅の下に敷く紅白の「四方紅(しほうべに)」

・細長い葉っぱが「裏白(うらじろ)」

・お持ちを乗せている台が「三方(さんぽう)」

となっています。

地方によっては他にも、海老や昆布、串柿

搗栗(かちぐり)、譲葉(ゆずりは)なんかも飾ります。

橙(だいだい)

橙は冬を過ぎても木から落ないでそのままにしておくと、

2~3年は枝にくっついています。

そこから大きく育ち、代々繁栄すると言われる縁起物。

御幣(ごへい)

幣束(へいそく)の敬称。

白色や金・銀の紙などを切って、幣串(へいぐし)にはさんだもの。

お祓いの時なんかにも使われます。

四方紅(しほうべに)

天地四方を拝して災いを払い、

一年の繁栄を祈願するものとされています。

裏白(うらじろ)

古い葉っぱとともに新しい葉っぱが伸びてくるので

久しく栄えわたる縁起を担いでいます。

そして葉の裏が白いことから、心に裏表が無いことを表し、

又、白髪になるまでの長寿を願うものです。

裏白は、左右対称なので夫婦の相性を祝う意味も

あるとされています。

三方(さんぽう)

尊い相手に物を差し出す時の礼儀とされています。

海老(えび)

エビってしっぽが曲がってますよね?

この事から「腰が曲がるまでの長寿」を祈っています。

昆布(こんぶ)

実は、「よろこぶ」の語呂合わせなんです。

更に、子生(こぶ)(子供が生れる)の意味があるんです。

串柿(くしがき)

喜(よ)いことが来るで「喜来」。

それを串に刺したように集まるで「串喜来」で串柿なんだとか。

搗栗(かちぐり)

茹でて干した栗の実。

勝栗の語呂合わせで縁起を担いでいます。

譲葉(ゆずりは)

新しい葉が大きくなってから古い葉が落ちることから、

代々家計が上手く繋がっていくという思いから飾られます。

神様からのお年玉

鏡餅は年神様からのお年玉と言われています。

供えたお餅をお下がりとして子供たちに食べさせて、

「御歳魂(おとしだま)」と呼ばれたことから

お年玉と言われるようになったとか。

そういえば、お年玉なんてあげるばかりで

貰うなんてことなくなりましたよね。

今でも欲しいんでけどね・・・。

「いつしかに 年玉もらふ身となりぬ」 森島緋紗江

コメント